LK Blog

-

-

Les nougats d’Ispahan

A la fin de la semaine dernière a commencé la fête de Nowrouz. Précisément en France le vendredi 20 mars 2015 à 23h45m11s et en Iran, samedi 21 mars 2015 à 02h15m11s.

Depuis le 23 février 2009, l’UNESCO a fait de Nowrouz une journée internationale figurant dans la liste du Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité. Nous avons souvent eu l’occasion d’évoquer cette fête dans ce blog. Rappelons seulement que « Now » et « rouz » signifient respectivement « nouveau » et « jour ». Par ailleurs revenons rapidement sur les Haft Sîn (les sept « S ») ; il s’agit – nous avions maintes fois abordé ce sujet – de sept éléments dont le nom commence par la lettre « s » (sin dans l’alphabet persan). On les dispose sur la table et ils y restent jusqu’au 13e jour après le nouvel an. Voici quelques exemples :

Image : 7seen.com

Image : 7seen.com -

Âzâdi, Liberté…

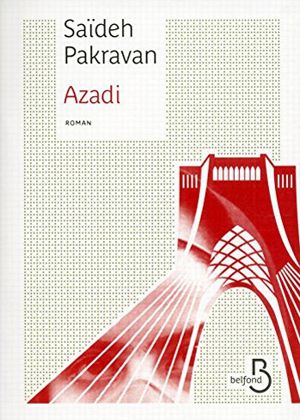

Une belle idée lecture ! Lorsqu’il y a quelques temps j’ai appris l’existence du livre de Saïdeh Pakravan, je me suis empressé de me le procurer dans ma librairie favorite, « Au poivre d’Ane » (1).

Publié par les éditions Belfond, j’ai d’abord été étonné par la sobriété de la couverture de ce roman. Presque bi-colore, on y distingue titre et nom de l’auteure ainsi qu’une représentation de la célèbre Tour Âzâdi de Téhéran, colorée de rouge et sur laquelle on distingue les yeux d’une jeune personne…

Voici ce que nous livre la quatrième de couverture :

Âzâdi signifie « liberté » en persan. Il y a ceux qui la rêvent et ceux qui en paient le prix.

Téhéran, juin 2009. Après des élections truquées, une colère sourde s’empare de la jeunesse instruite de Téhéran. Dans la foule des opposants la jeune Raha, étudiante en architecture, rejoint chaque matin ses amis sur la place Azadi pour exprimer sa révolte, malgré la répression féroce qui sévit. Jusqu’au jour où sa vie bascule. Après son arrestation, et une réclusion d’une violence inouïe, ses yeux prendront à jamais la couleur de l’innocence perdue…

Tout en levant le voile sur une psyché iranienne raffinée et moderne, sans manichéisme et avec un souffle d’une violente beauté, Azadi raconte de façon magistrale le terrible supplice de celle qui cherche, telle une Antigone nouvelle, à obtenir réparation. Et à vivre aussi… là où le sort des femmes n’a aucune importance. -

Lumière et ténèbres

Dans la même journée, croisant ce matin un arbre en fleurs, comme il y en a tant dans les environs, somptueux éclaireurs d’un printemps tout en promesses ; et ce soir, fermant les volets, apercevant cette lune si lourdement emprisonnée qu’on s’en inquiéterait presque : que de contrastes… Puisque les images valent mieux qu’un long discours, voici ces deux instantanés.

-

Pas les mots…

Mon tweet de la mi-journée :

LaurentKarouby

Il y a une semaine, devant Twitter, je passais de la surprise au choc puis à l’anéantissement. Les mots me manquent toujours. #CharlieHebdo

14/01/2015 13:02La semaine dernière au même moment, j’étais au téléphone en pleine discussion avec un ami ; devant moi, l’ordinateur présentait le fil des Tweets qui se rafraîchissait automatiquement.

Concentré sur ma communication téléphonique, en cette mi-journée du 7 janvier, mon regard capte furtivement un tweet entrant, mentionnant une fusillade à Paris. Surpris, je poursuivais ma conversation, néanmoins intrigué. (suite…)

-

Ce 11 janvier 2015

Marche Républicaine

Photo « Slate »

Photo « Le Lab – Europe 1 »

Photo Reuters En mémoire des dix-sept victimes de cette semaine sanglante…

-

Vie et Destin

Auteur : Vassili Grossman (1905 -1964)

Un incontournable livre d’un immense auteur…

Il s’agit de la deuxième partie d’une grande fresque, d’inspiration tolstoïenne, commencée en 1952 avec « Pour une Juste Cause ». « Vie et Destin » sera achevé en 1962.

Ce dytique débute avec « Pour une Juste Cause » au cours de l’été 1942 chez les Chapochnikov dans leur maison de Stalingrad. Il se termine, dans « Vie et Destin », avec une dernière réunion de la famille Chapochnikov, en avril 1943, dans un Stalingrad en ruines. (suite…)

-

Dix jours…

La fin de l’année, et les fêtes qui vont avec, sont souvent l’occasion de pouvoir nous retrouver en famille. Ne souhaitant pas rompre avec la tradition, les congés venus, direction vers mon Alsace natale.

Avant cela, j’ai dû me rendre à l’évidence : après une rapide comparaison, le trajet en voiture revenait plus de deux fois plus cher que le même trajet en avion. Ajoutons à cela la fatigue engendrée par la route, les conditions de circulation souvent délicates en cette période de l’année, surtout dans l’est, mon choix était fixé. (suite…)

-

Sauvez-nous !

(Mise à jour le 27 novembre 2014, voir plus bas)

Tout avait commencé cet été, après avoir entendu une députée au parlement irakien.

Irak : une député yezidi supplie le Parlement … par LEXPRESS« Sauvez-nous ! », implorait Vian Dakhil, cette députée désespérée, en larmes.

Quel peuple ! Un peu moins d’un million de Yezidis vivent pour la plupart dans le nord de l’Irak, dans la région de Sinjar et les plaines de Ninive, depuis des siècles. (suite…)

-

Il aurait eu 100 ans aujourd’hui

Il y a cent ans – les célébrations de cet anniversaire furent récemment à la hauteur de ce terrible événement – éclatait celle que l’on allait appeler la Grande Guerre. Dans les premiers jours, environ trois millions cinq cent mille Français furent mobilisés. Parmi eux, un modeste potier de Vallauris, dans les Alpes-Maritimes, émigré piémontais comme son épouse, qui partira vers cette guerre ; mais avant, il eut le bonheur de vivre la naissance de son enfant, un garçon qui fut prénommé Jean. Son père ne revint que cinq ans plus tard de captivité.

Jean donna entière satisfaction à ses parents, il se montra même précoce à bien des égards. Au séminaire dominicain de Nice où il entra à l’âge de onze ans, il découvrit le latin et le grec et se révéla très studieux en général ; le séminaire lui offrit une solide éducation. Après son bac, Jean choisit d’entrer dans les Ordres. Noviciat en 1931 à Biarritz, prise d’habit en 1932 au prieuré de Saint-Maximin.

-

Vertiges astronomiques

Préambule :

L’unité de distance utilisée en astronomie est l’Année-Lumière. Une Année-Lumière = environ 10 000 milliards de kilomètres soient 10.000.000.000.000 kilomètres.

Ceci posé, attachez vos ceintures.

Imaginons un vaisseau spatial qui, après une vaste odyssée d’aussi loin que la conscience humaine ne puisse pas l’imaginer, s’approche de l’Univers…

L’Univers peut être considéré comme un » tissu » formé d’amas et de super-amas de galaxies. On ne connaît au plus que 5 % de la matière de l’Univers [1]. On estime que le diamètre de cet Univers observable est de 100 milliards d’années lumière. [2]

-

Les Conquérants

Ce matin chez des amis j’ai entendu, à ma grande surprise, déclamer les premiers vers de cette magnifique poésie, Les Conquérants :

« Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal,

Fatigués de porter leurs misères hautaines,

De Palos de Moguer, routiers et capitaines

Partaient, ivres d’un rêve héroïque et brutal (…) »Non content d’admirer ces vers depuis toujours, j’avais décidé, lors de cette année scolaire qui vient tout juste de s’achever, d’inclure ce poème dans une série de textes – dans le cadre d’un projet de lecture au CM2 – tous en lien avec les voyages et la navigation. Aux côtés de l’Iliade, des Voyages extraordinaires ou de l’opéra Le Vaisseau Fantôme, les élèves découvrirent ainsi « Les Conquérants ».

J’ajoute que ce petit groupe de CM2 était composé d’élèves connus pour être en grande difficulté en lecture. Bien sûr, il ne s’agissait pas d’aborder ces oeuvres dans leur intégralité, mais d’en étudier, très en détail, un ou plusieurs extraits emblématiques (vocabulaire, situation du passage dans l’oeuvre d’où il est tiré, quelques mots à propos de l’auteur, etc.). Le jour où leur fut présenté le poème Les Conquérants, je fus surpris car l’attention des élèves était particulièrement forte. Pourtant, le vocabulaire tout comme le style poétique ne facilitait pas un accès aisé à cette oeuvre que voici :

Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal,

Fatigués de porter leurs misères hautaines,

De Palos de Moguer, routiers et capitaines

Partaient, ivres d’un rêve héroïque et brutal.Ils allaient conquérir le fabuleux métal

Que Cipango mûrit dans ses mines lointaines,

Et les vents alizés inclinaient leurs antennes

Aux bords mystérieux du monde occidental.Chaque soir, espérant des lendemains épiques,

L’azur phosphorescent de la mer des Tropiques

Enchantait leur sommeil d’un mirage doré ;Où, penchés à l’avant des blanches caravelles,

Ils regardaient monter en un ciel ignoré

Du fond de l’Océan des étoiles nouvelles.Hérédia, José Maria (de), « Les Conquérants », dans « Les Trophées », Paris, Gallimard, 1981 [1893].

« Les Conquérants » Photo Paul Suteau – Flickr/Polovergnat (Lisbonne, Belem, juillet 2008) Oui, quel merveilleux texte. Malgré tout pas si simple, à bien des égards. Son explication – que dis-je ! son exploration – en fut d’autant plus minutieuse. Mais dès lors, à l’instar d’une terre inconnue qui peu à peu devient familière, les élèves commencèrent à apprécier ces vers. Ils en ont d’abord aimé le rythme : cette poésie rompait avec les textes en prose abordés jusque-là. Et quelle belle histoire !

« (…) Ils allaient conquérir le fabuleux métal

Que Cipango mûrit dans ses mines lointaines, (…) »Il y avait aussi cette navigation incertaine : certains pensaient que des gouffres allaient les surprendre à chacune des limites du monde connu. Et quel vocabulaire magnifique !

Revenons enfin aux deux derniers vers somptueux de cette oeuvre :

« Ils regardaient monter en un ciel ignoré

Du fond de l’Océan des étoiles nouvelles ».Qu’ajouter ?…

José Maria de Hérédia naquit le 22 novembre 1842 et mourut le 2 octobre 1905. Homme de lettres d’origine cubaine, né sujet espagnol, il fut naturalisé français en 1893.

La poésie « Les Conquérants » est tirée du recueil « Les Trophées » (1893) qui fut couronné par l’Académie française où il entra en 1894. Hérédia faisait partie du mouvement parnassien qui apparut dans notre pays au 19e siècle et avait pour but de valoriser l’art poétique par la retenue, l’impersonnalité et le rejet de l’engagement social et politique de l’artiste (Wikipedia).

Pour les Parnassiens, l’art n’a pas à être utile ou vertueux et son seul but est la beauté. Dans la mythologie grecque, le Mont Parnasse était, comme Delphes, consacré à la fois à Apollon et aux neuf Muses.

Lorsque, des semaines plus tard, l’un des élèves me fit la surprise de réciter de tête, en souriant, les deux premières strophes des Conquérants, rapidement accompagné par le choeur des autres camarades du petit groupe, je compris combien cette poésie avait su les marquer. Ils n’avaient alors pas idée de l’intense bonheur qu’ils venaient de me faire vivre…

Liens :

– http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/jose-maria-de-heredia

– http://www.lesvoixdelapoesie.com/poemes/les-conquerants

– http://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Heredia_-_Les_Trophées_1893.djvu

-

Pour faire un beau week-end…

Pour faire un beau week-end,

Suivre tout d’abord sa belle Etoile.

Puis cheminer.

Un Ange passe.

Là, entre deux arbres, respirez. (suite…)

-

Une Abbaye de Provence

Ce soir-là, Bernard de Clairvaux flânait dans les allées de l’Abbaye qui portait son nom et dont il était si fier. Il avait soixante-deux ans et ressentait de plus en plus le poids des années. Une douce température flottait dans cette soirée de septembre 1152.