Chaque année, l’arrivée du printemps revêt une dimension particulière. Avec la nature et les éléments, nous comprenons que les mois d’hiver s’éloignent enfin pour laisser place à une lumière renouvelée, à une chaleur douce, toutes deux ô combien réconfortantes. Les jours, enfin, ont vaincu les ténèbres. Jusqu’à la fin juin, car le jour le plus long entamera déjà la lente descente qui nous conduira, fin du mois de décembre, à la nuit la plus longue. Mais l’heure est à la célébration du printemps, à cette renaissance de la nature. Apprécions simplement l’instant présent et, avec nos yeux emerveillés des premiers jours, admirons les premiers indices de cette vie nouvelle qui éclot, aux couleurs éclatantes, aux parfums délicats. Pour évoquer cette beauté une et multiple, seul le Poète trouverait les mots justes. Alors, silence.

Catégorie : Humeurs

Nous agissons tous parfois en fonction de nos humeurs. Il en sera de même dans ce blog.

-

Respectus Panis

Un petit historique s’impose, afin de mettre en perspective cette démarche si particulière qui sera évoquée plus bas.

Il y moult années (mais alors, très moult) je m’étais déjà questionné sur mon alimentation. Et en particulier sur cet aliment central qu’est le pain. J’avais de plus en plus de mal à me contenter de ce qui était proposé dans nos boulangeries classiques. Ces pains blancs, devenus majoritaires, sans âme, aux goûts absents ; la chimie avait peu à peu pris place dans ce nouveau monde de la productivité à outrance, jusqu’au sacrifice des traditions séculaires sur l’autel du « toujours-plus », des impérieuses nécessités de notre temps. Ces additifs et autres adjuvants, ce gluten dont certains sont devenus intolérants, alors que le gluten n’est pas négatif, arrêtons-nous un instant : Contrairement à ce que l’on peut croire : cette protéine, qui permet la germination des graines, contribue ensuite à la tenue de la pâte, en développant un réseau élastique et lui permet de lever. Précisons que dans les blés anciens, le gluten était moins présent que dans les blés actuels. Nous en revenons aux notions de rendement, de productivité ; les multiples croisements génétiques des blés dits « modernes » ont contribué à augmenter toujours plus (revoilà le « toujours-plus ») de concentration de gluten. Cela a provoqué des difficultés de digestion du gluten de plus en plus importantes, pour certains organismes. Sans parler de conservations de ces « pains » réduites à néant, de ce goût de levure trop présent. Quelque chose s’était emballé, s’était cassé, dans le monde de la boulangerie.

Peu à peu, des réactions se sont faites entendre. Les clients se sont peu à peu écartés de ces boulangeries égarées, possédées par cette illusion d’un enrichissement au détriment de la qualité et du respect du client. Une forme de résistance s’était alors initiée. Des boulangers ont fait le choix de revenir aux valeurs premières de leur noble métier et qui ont décidé d’utiliser quotidiennement des farines de blés – purs, sans additifs -, le levain et de privilégier les pousses longues ; parlons aussi des emblématiques boulangers-paysans qui sont : « paysans, meuniers, boulangers et commerçants ». Par ailleurs, de plus en plus de personnes se sont également mises à faire leur propre pain. Louable démarche. J’en ai fait partie. Car quelle plus belle satisfaction que de déguster un pain que nous avons fait nous-même. Eau, farine, levure. Acte I. Dans ce nouveau monde, il y avait de quoi apprendre. Tant au niveau de la panification que de la cuisson : plaque du four ou en cocotte ? Nous avons essayé les deux. Sur plaque du four, il faut veiller à produire de la vapeur, de la buée, en début de cuisson, nécessaire pour la formation de la croûte. En cocotte, on s’affranchit de cette étape, puisque l’humidité contenue dans le pâton ne sort pas de la cocotte durant la cuisson. Quant à la panification, nous avons essayé d’abord la méthode « expresse » : farine – eau – levure, on mélange tout, sans même pétrir, une nuit au frigo, cuisson cocotte le lendemain : formidable ! Un beau pain bien doré. (On cuit en général 30 minutes couvercle fermé, puis autant couvercle retiré, pour dorer la croûte). Pour varier, nous pouvons aussi mélanger les farines (blé, seigle, épeautre), le mode de cuisson, gros pain ou baguettes ? Il y avait un côté magique. Et encore une fois : quelle satisfaction que de réaliser son propre pain !

Puis un autre élément allait bouleverser cette pratique : le levain. Quelle découverte ! L’idée de remplacer la levure nous plaçait définitivement sur la voie d’une auto-suffisance espérée. Il fallait bien sûr trouver des farines bio sans additifs, mais nous savions où nous adresser. Le reste allait de soi. Il aura fallu des semaines pour créer notre levain. Ce ne fut que la troisième tentative qui fut la bonne. « Levain III » survécut. Acte II. Rafraîchissements, levain actif, pâte, cuisson, pain. Un goût différent, une conservation plus longue. Quel plaisir !

Et puis, j’ai découvert une démarche bien plus particulière contenue dans deux mots empruntés à la langue latine : « Respectus Panis ». Des « Ambassadeurs du pain » avaient posé un constat, que j’évoquais plus haut : « La mode du pain blanc est allée trop loin ». Précisant que par cette mode, « le pain blanc était désormais devenu malsain et sans goût ». Ils entreprirent d’établir une « nouvelle approche de la panification, plus respectueuse du consommateur, de sa santé, du goût, de l’écosystème et des blés ». En gros, ces Ambassadeurs prônaient « l’utilisation de farines non modifiées, moins blanches (T80), l’utilisation de blés anciens, l’utilisation plus courante du levain dans des quantités extrêmement réduites, le réduction du sel, des temps de pétrissage courts, une fermentation à température ambiante, une fermentation longue ». Il n’en fallut pas moins pour me plonger dans la plus grande des perplexités et dans la plus grande des curiosités. Je n’en croyais pas mes yeux. Je me suis bien documenté et je me suis lancé. Passionnant ! Acte III.

Le Levain III était bien actif, la farine T80 disponible, l’eau également. ne voulant rien laisser au hasard, j’ai retenu une règle donnée par le chef boulanger Fabrice COTTEZ qui développe une magnifique chaîne sur YouTube : « Boulangerie Pas à Pas » (lien en fin d’article). Il y abordait la notion de « Température de base ». Grâce à cela, nous pouvons adapter la température de l’eau. Cela fonctionne ainsi :

Température de base – Température de la pièce où on se trouve – Température de la farine = Température de l’eau.

Pour un pétrissage à la main – c’était notre cas – la Température de base était fixée à 70. Le lieu où nous étions était à 20°C. La farine, quant à elle, avait une température de 20°C également.

Rapide calcul : 70 – 20 – 20 = 30. L’eau devrait donc être à 30°C (ceci pour favoriser une fermentation optimale).

Notre recette :

Eau : 68 %

Levain : 0,5 %

Sel : 1,6 %Cette notation permet de trouver toujours les bonnes proportions à partir du poids de farine. Ainsi, nous avons 68 % d’hydratation (pour une température de base de 70°), ce qui, pour 500 grammes de farine nous donne 340 grammes. De la même manière, cela nous fera 2,5 grammes de levain et 8 grammes de sel.

Commençons.

La farine était à 20° et l’eau, a-t-on calculé plus haut, à 30 °.

Environ 2 grammes de levain, c’est-à-dire une cuillère à café, que l’on dilue dans l’eau tiède.

On démarre le frasage (action de combiner eau et farine). Nous ajoutons 8 grammes de sel.

Au bout de trois minutes, la pâte commence à se tenir. Bien que très collante. On filme le bol et on laisse reposer 30 minutes à température ambiante. Auparavant nous avions pris la température de la pâte : un peu plus de 24 degrés. Parfait !

Après ce temps de repos, nous avions fait quelques rabats (action de ramener chaque bord vers le centre en étirant légèrement. Ainsi, on n’écrase pas la pâte, on ne l’agresse pas).

On sent la pâte prendre de la force, du corps. Nouveau repos d’environ 2 heures. (Que la Force soit avec ma pâte).

Après cette nouvelle pousse, un rabat, un boulage (action de former une boule avec le pâton).

Et c’est parti pour une pousse longue d’environ 18 ou 20 heures à 19°, dans mon entrée où il fait précisément cette température.

Après 20 heures de pousse, on pouvait constater des bulles sur la surface (comme en dessous). Il y a de la réaction ! Malgré son poids très faible, le levain a donc fait son oeuvre. Bien sûr, il lui aura fallu davantage de temps. Mais n’est-on pas là dans le vrai ? Ne serait-ce pas cette configuration qui devrait prévaloir ?

Nous avons procédé ensuite à quelques rabats sans brusquer (4 à 6). Et, à nouveau, nous avons boulé.

Nouvelle pousse de 2 ou 3 heures à température ambiante. Puis de nouveaux rabats.

Ultime phase de pousse de 2 heures, l’apprêt. Ensuite nous avons bien fariné le dessus puis procédé à la scarification : action de couper dans le pâton, avec une lame de rasoir par exemple, délicatement tout de même, des lignes d’un centimètre de profondeur environ, ce qui donnera au pain, durant la cuisson, la possibilité de se développer, de s’ouvrir. Il faudra penser à préchauffer le four à 230°, plus de trente minutes avant l’enfournement, afin qu’il soit bien chaud.

Le four bien chaud, nous avons disposé la cocotte, couvercle fermé. Cuisson 30 minutes avec couvercle puis 20 minutes sans couvercle, pour dorer la croûte.

Le pain est parfait. On le place sur grille dès la sortie du four, pour la phase de ressuage (évacuation de l’humidité contenue dans la mie), durant 30 minutes.

Il sonnait bien creux. A la découpe, de belles alvéoles sont visibles. La croûte magnifique, un croustillant exceptionnel. Quant au goût : des saveurs subtiles, tout en douceur, tout en fraîcheur. Un autre monde.

Un vrai bonheur.

Pour résumer, il faut prévoir un peu plus de 24 heures, du commencement à la sortie du four. Il suffit de pouvoir s’organiser.

La veille : en début d’après-midi, du frasage à la mise en fermentation : environ 3 heures tout compris. Mise en pousse longue entre 18 et 20 heures. Le lendemain, début d’après-midi, deuxième phase : rabats, boulages, pousses : environ 5 heures.

Quelques repères : si on commence la veille à 8h00, la cuisson sera terminée au maximum le lendemain vers midi. Si on commence à 10 heures la veille, la cuisson sera finie le lendemain vers 14 heures. Un démarrage à 13 heures la veille nous conduira à 17h00 le lendemain, pour le pain cuit. Enfin, en débutant à 18h00 la veille, nous terminerons la cuisson le lendemain vers 22h00.

Dites-moi si vous avez essayé cette manière de faire, Respectus Panis, ce que vous en avez retenu, quel résultat vous avez obtenu. Ou, plus généralement, si vous faites vous-même votre pain, de quelle manière ? Avec quelles farines ? Cuisson sur plaque de four ou cocotte ?

A la prochaine !

Prenez surtout bien soin de vous et de vos proches.

Notes :

• Le site des Ambassadeurs du Pain.

• Leur page consacrée au Respectus Panis.

• La chaîne Youtube Boulangerie Pas à Pas.

• Le site des Boulangers-Paysans.

-

Quand nous chanterons le temps des cerises

C’était hier le premier jour du printemps. Dans notre époque curieuse, essayons d’apercevoir cette lumière nouvelle, d’entendre le retour des oiseaux, de sentir les doux parfums de cette nature qui renaît.

Car oui, quelle drôle d’époque. Le confinement est une situation nouvelle, inconnue. Qui aurait pu imaginer pareille situation même dans ses rêves les plus fous ?

Il est difficile de sortir, alors plongeons dans nos souvenirs du monde d’avant : le printemps, c’est aussi le temps des cerises. Cette immortelle chanson de Jean-Baptiste Clément, qu’il dédicaça à une infirmière inconnue, disparue dans la sanglante Commune de Paris. En voici les premiers vers :

« Quand nous chanterons le temps des cerises

Et gai rossignol et merle moqueur

Seront tous en fête

Les belles auront la folie en tête

Et les amoureux du soleil au cœur

Quand nous chanterons le temps des cerises

Sifflera bien mieux le merle moqueur »Michel Fugain en a fait une chanson, qu’il nous a rappelée lors de son spectacle, donné très récemment à la Chaudronnerie, à La Ciotat.

11 mars 2020, La Chaudronnerie, à La Ciotat. La forme de ce spectacle fut bien particulière : une « Causerie musicale ». Voici comment l’artiste lui-même avait imaginé cela :

« 1000 fois j’ai entendu : Vous faites d’abord la musique ou les paroles ? Qu’est-ce qui vous a inspiré cette chanson ? Comment ça vous vient ? C’est un métier ou un passe-temps ? Un hobbie ?… Autant de questions qui prouvent la fascination qu’éprouvent les gens qui aiment les chansons, qu’elles soient populaires, engagées ou plus intimes pour cet « art immédiat » et ses mystères.

J’ai donc imaginé ces « CAUSERIES MUSICALES » comme des rencontres conviviales, divertissantes et interactives, illustrées par des chansons, des anecdotes et des réflexions plus profondes car les chansons sont aussi et toujours des marqueurs précis d’une époque et d’une société. »

Quel moment formidable ! Michel Fugain est véritablement un grand artiste. Nous étions si heureux d’avoir assisté à son spectacle, de remonter ainsi à notre enfance, à notre jeunesse…

C’était il n’y a pas si longtemps, mais il me semble déjà que c’était il y a un siècle.

Que ce printemps vous soit lumineux, les amis !

-

Depuis le temps…

Celles et ceux qui me connaissent savent que, depuis quelques années, la pâtisserie est devenue pour moi un passe-temps de premier plan. Une vraie passion. Certains articles, dans ce blog, en témoignent, en cherchant bien.

Non loin de cette discipline, je me suis lancé, non sans abandonner la pâtisserie, dans la boulangerie. Oui, vous avez bien lu. D’aucuns diront que les deux spécialités vont de paire, qu’en général, boulangerie ne va pas sans pâtisserie. « Boulangerie-Pâtisserie » nous brandissent nombre d’enseignes. Oui, certes. Néanmoins, objecterais-je, il s’agit toutefois de deux spécialités bien spécifiques. Et si je me sens assez à l’aise en pâtisserie, j’ai toujours regardé du côté de la boulangerie avec envie, respect, mais tout en me disant que c’était sans doute trop compliqué, que jamais à la maison, les modes de cuisson propres à la boulangerie ne pourraient être reproduits facilement, avec les fours dont on dispose, toutes et tous.

Plusieurs discussions récentes avec un ami avait ravivé mon intérêt pour la chose boulangère. Nous parions principalement de températures et durées de cuisson, de buée (si, si !) et de levain. Ah ! Le levain ! J’y reviendrai. Et il aura fallu une démonstration récente, dans la famille, pour me prouver que oui ! Cuire du (vrai) pain à la maison était chose possible.

Cet événement m’a montré une méthode minimale mais ô combien efficace. De la farine, de la levure, du sel et de l’eau. On mélange rapidement puis on laisse reposer une nuit. Le lendemain, on prend la pâte que l’on place dans une cocotte en fonte. Cuisson : 30 minutes avec couvercle et 30 minutes sans à 240 degrés. Et ça fonctionne !

J’ai, sans attendre, tenté de faire de même une fois chez moi. Quelques infirmations gênées sur Internet et zou ! Seul petit hic : mon four est « bridé » à 220 degrés. Ce qui semblait un peu moyen pour les besoins propres à la boulangerie. Qu’à cela ne tienne ! j’ai préparé un pâton de 500 grammes constitué intégralement de farine de petit épeautre. Levure, sel et eau. Une nuit au frigo pour une pousse lente. Le lendemain enfournement, 30 minutes avec couvercle et 30 minutes sans. Verdict : Impeccable !

La mie était assez dense, mais la croûte était parfaite. Les saveurs de la farine de petit épeautre sont toutefois assez particulières, mais on s’y fait. Mon premier pain !

Quelques jours plus tard, me prenant au jeu, je cherchais à me perfectionner en suivant sur Youtube la chaîne « Boulangerie pas à pas » tenue par un jeune professeur de boulangerie très sympathique [https://www.youtube.com/user/fabcot/videos]. Je notais les temps de pétrissage, les temps de pousse, les conseils divers donnés, j’observais avec grande attention les gestes techniques, puis je me suis lancé une nouvelle fois.

Equipé, si je puis dire, de farine de blé T150 et de farine de seigle, je décidais de démarrer avec un kilo de farine réparti ainsi : 900 grammes de T150 et 100 grammes de seigle. Je suivais mes précieuses notes : 67 % d’eau, 1 % de levure et 1,8 % de sel. Le pétrissage a été confié à mon robot pâtissier (échange de bons procédés) : dans le bol, l’eau d’abord, puis tout le reste ; 4 minutes de pétrissage en première vitesse, avec le crochet, et 6 minutes en deuxième. La pâte était déjà belle, avec une teinte particulière, propre à la farine T 150.

J’ai rabattu ensuite, sur le plan de travail, le pâton, en étirant les bords avant de les ramener sur le pâton, cela donne de la force à la pâte. Suivirent 35 minutes de pointage. J’ai procédé ensuite à la division (j’avais choisi, avec une masse totale d’environ 1500 grammes, de partager le pâton en trois fois 500 grammes). J’ai « boulé » chaque morceau de pâte ainsi obtenu (c’est-à-dire donner, grâce à un mouvement rotatif de la main, une forme de boule à chaque subdivision). Après dix minutes de détente, je passais au façonnage, transformant chacune des trois boules en forme allongée (semblable à un pain). J’ai procédé ensuite à la scarification (avec une lame bien aiguisée, voire une lame de rasoir ; cela consiste à entailler chaque pâton afin de favoriser le bon développement de la croûte).

J’ai patienté une heure (l’apprêt) tout en préchauffant le four au maximum (un tout petit peu plus de 220 degrés). Dans le bas, j’ai déposé un bol dans lequel j’ai versé, au moment de l’enfournage des pains, de l’eau bouillante : l’effet de buée ainsi obtenu est important, pour la formation de la croûte, je crois. 25 minutes de cuisson. En les tapotant à la sortie du four ça sonnait bien creux. Trois pains réalisés ! Sans cocotte, cette fois.

Prochaine étape : le levain. Mais d’ores et déjà, quel bonheur de savoir qu’avec de la farine correcte (je me fournis à la Vie Claire, j’y trouve un très bon choix de farines non raffinées et pas seulement de blé) le rêve peut devenir réalité.

Enfin, contrairement à la pâtisserie, où l’on croise différents parfums, différentes textures, différentes recettes, ce qui fait la richesse de cette discipline, lorsqu’on fait son pain, on se retrouve devant cette matière noble : la farine. Et l’eau, élément primordial. C’est tout. En évoquant les éléments : l’eau, donc, la farine, de la terre, issue des blés qui ont mûri sous le feu (autre élément) du soleil. Revenons sur la notion de « fruit de la terre ». Une des bénédictions du soir de Chabbat nous dit :

Baruch atah, Adonaï Eloheinu, Melech haolam, haMotzi lechem min haaretz.

Béni sois-tu, Adonaï notre Dieu, Roi de l’univers, qui fais sortir le pain de la terre.

Dans la liturgie Chrétienne on trouve ces mots :

Le pain, fruit de la terre et du travail des hommes.

On constate que le pain occupe une place particulière dans le domaine spirituel. Il est vrai que manipuler, rassembler ces ingrédients, les pétrir dans le respect, les faire pousser, avec patience, jusqu’à la cuisson qui donnera le pain, cet aliment de base traditionnel pour de nombreuses cultures, c’est quelque chose…

A bientôt pour l’étape suivante : le levain ! Vos commentaires me seront précieux, tout comme vos remarques. C’est un domaine tout nouveau pour moi, mais dont je rêvais depuis si longtemps…

C’est simplement passionnant !

-

Après une si longue absence…

Oui, je dois l’avouer. Que voulez-vous ? Les aléas de la vie ne permettent pas toujours de faire ce que l’on veut. Il y a aussi ce temps ; pas celui qu’il fait, mais celui qui passe : il ne passe plus, il défile à une vitesse supersonique. C’est du moins ce que je ressens depuis un certain… temps.

Et puis, faire vivre un blog c’est principalement écrire. Or, je n’ai pas abandonné l’écriture. Loin s’en faut. Disons que je me suis lancé dans un projet de plus grande envergure, dont je parlerai peut-être un jour. Mais pour l’instant, chut !

Je découvre, à l’occasion de ce retour, que WordPress a déployé une mise à jour importante à laquelle est associé un nouvel habillage nommé « Twenty Twenty ». A essayer peut-être.

Il est temps pour moi de vous souhaiter un excellent week-end, car un nouvel article m’appelle. Sur une découverte récente qui correspond à une passion de très longue date.

Alors, à bientôt !

(Promis !)

-

Vertiges

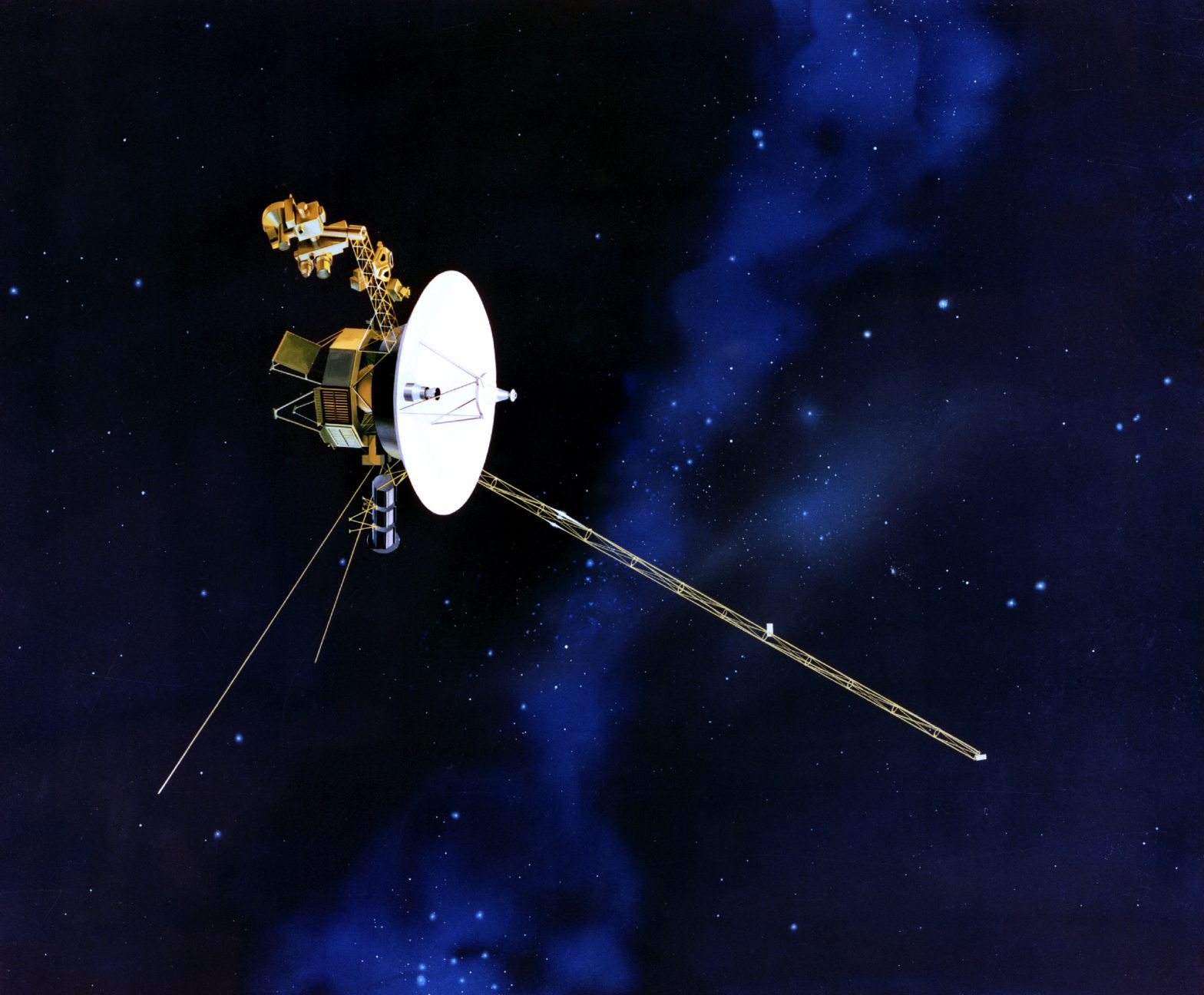

Vous souvenez-vous des sondes Voyager 1 et 2 lancées il y a une quarantaine d’années ?

Eh bien Voyager 1 devrait croiser l’étoile AC+79 3888, dans la constellation de la Girafe, dans 40.000 ans, tandis que Voyager 2 prendrait le cap de Sirius, la plus brillante des étoiles de notre voûte céleste, qu’elle atteindra dans 296.000 ans.

Bon voyage !…

Liens :

Futura Science : https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/exploration-spatiale-sondes-voyager-1-2-fetent-leurs-40-ans-loin-humanite-12685/

-

Découverte de la République tchèque

Afin de planter le décor, voici quelques informations glanées sur Wikivoyages : La République tchèque ou Tchéquie est un pays européen d’Europe centrale, frontalier de l’Allemagne à l’ouest, de la Pologne au nord-est, de la Slovaquie au sud-est, de l’Autriche au sud, et faisant partie de l’Union européenne.

Quel plaisir de pouvoir ainsi découvrir, non loin de chez nous, un pays aux mille facettes, aux habitants extraordinaires, à l’histoire passionnante… Une semaine de visites extraordinaires.

Tout commença par un déjeuner local qui fut le bienvenu.

Premier contact avec ce pays qui n’est pas dans la Zone euro. Ici règne la Couronne Tchèque. La parité entre les deux monnaies : 1 Euro = 25,65 Couronnes environ. Revenons à nos photos. Ce genre de Goulach, est un plat composé de viande de bœuf, de bouillon de bœuf relevé avec du paprika, des oignons et des poivrons. Il est servi avec des knedliky, qui sont des tranches de pain bouilli. Sans oublier la bière (qui se dit « Pivo » en Tchèque), boisson typique.

(suite…) -

Shahnourh Varinag Aznavourian, tel était son nom.

Il fallait s’y attendre, bien sûr. On s’y attendait, évidemment. Mais nous avons été saisis par la nouvelle de la disparition de Charles Aznavour comme jamais un tel événement nous aurait marqué : choc immense, profonde tristesse, vive émotion.

Les hommages ne tarissent pas depuis hier. Quoi de plus normal. De la part d’amis proches jusqu’à des messages du monde entier. Car cet artiste dépassait largement le public français. Le 19 septembre dernier il était encore au Japon pour son « Japan Tour 2018 ». Et le projets ne manquaient pas. Charles Aznavour se projetait dans l’avenir, avec la volonté de ceux qui ont vingt ans.

© Erik Berchot (https://www.facebook.com/erik.berchot) Ce monument de la chanson semblait à ce point éternel : le temps semblait ne pas avoir de prise sur lui… Très récemment, nous avions appris qu’il passerait en concert à Marseille : il fallait voir et entendre Monsieur Charles Aznavour ! C’est ainsi que le 23 janvier 2018 au Dôme, oui, nous y étions. Et quel spectacle !

(suite…) -

Lohengrin

Lorsqu’en juillet dernier, j’avais entendu parler d’une représentation de l’opéra « Lohengrin » à l’Opéra de Marseille, je n’avais pas hésité. Les billets sont arrivés quelques jours après, dans une petite enveloppe rouge affichant le logo de l’Opéra de Marseille. Je l’avais déposée bien en vue sur le buffet du salon.

Réserver des billets en juillet 2017 pour un spectacle qui aura lieu en mai 2018, cela peut sembler vertigineux. Si lointain…

Le temps passait.

Cette petite enveloppe rouge faisait désormais partie du paysage intérieur. L’été 2017 se déroula tranquillement, notamment avec cette « 9e Symphonie » aux Chorégies d’Orange, cet « Evgueni Onéguine » au Festival Aix-en-Provence, cette visite de Berlin et cette tarte flambée en Alsace. Puis ce fut la rentrée, l’automne, l’hiver, le printemps. En avril, pas d’un fil, et survint le joli mois de mai.

Le temps avait passé.

Rêve ou réalité ? Cette date qui nous paraissait si lointaine, voire inaccessible, ce 8 mai 2018 était arrivé. Le temps de décrocher cette petite enveloppe rouge et de nous rendre à l’Opéra de Marseille.

Nous avions été placés au deuxième rang : devant nous, la fosse d’orchestre, puis la scène. Lohengrin… Opéra créé en août 1850, sa dernière représentation à l’Opéra de Marseille datait du 17 décembre… 1983 ! Près de trente-cinq ans plus tard, cette co-production avec l’Opéra de Saint-Etienne était prometteuse.

Deux appréhensions tout de même : je ne portais pas le personnage de Wagner en haute estime – c’est un euphémisme – et la durée de quatre heures quinze (avec entractes) de cet opéra avait de quoi impressionner. Nous avions préalablement relu l’argument de Lohengrin, fondé sur la littérature des Chevaliers du Saint Graal.

Après le magnifique prélude, le rideau se leva. La scène s’anima. Les voix s’élevèrent. Pour tout dire, ce fut extraordinaire. La mise en scène était efficace, les costumes intemporels, les artistes impressionnants. Quant à cette durée exceptionnelle, nous n’avons vraiment pas vu le temps passer, portés, comme nous l’étions, par le déroulement de l’histoire et cette interprétation magistrale.

Etonnant : sur notre gauche, en hauteur, dans une sorte de niche, une harpe, derrière un rideau translucide. A l’étage, juste au-dessus, deux trompettes (que nous ne pouvions aperçevoir). Plus tard, une autre trompette « décentralisée », à droite cette fois, qu’un « chef en second » dirigeait, calquant ses gestes sur ceux du chef, tout en bas.

Photo : @bestfweb Tout fut parfait. Cet opéra : quel romantisme, quelle douceur, quelle richesse. Cet orchestre, ces comédiennes et comédiens lyriques, solistes et choeurs, ce décor, ce lit qui s’envole, ce cygne, ces costumes, cette lumière, cette mise en scène : une réussite admirable sur toute la ligne ! Et quelle merveille que cet Opéra de Marseille ! Avions-nous déjà ressenti ce que nous avons ressenti durant cet opéra ?… Non.

Ce fut réellement magnifique. Wagner n’est pas pour autant remonté dans mon estime, pour ce qu’il représente, mais cet opéra Lohengrin fut véritablement formidable.

Si seulement nous avions imaginé un seul instant ce que nous réservait cette petite enveloppe rouge, il y a des mois…

La distribution :

Elsa de Brabant : Barbara HAVEMAN

Ortrude : Petra LANGLohengrin : Norbert ERNST

Frédéric de Telramund : Thomas GAZHELI

Le Roi Henri l’Oiseleur : Samuel YOUN

Le Héraut du Roi : Adrian ERÖD

Les nobles de Brabant :

Florian CAFIERO

Samy CAMPS

Jean-Vincent BLOT

Julien VÉRONÈSE

Le Duc Gottfried : Massimo RIGGI

Les enfants : Lisa VERCELLINO, Matteo LAFFONTUn vrai triomphe :

Lohengrin – Opéra de Marseille – 8/05/2018 ©BBLK Lohengrin – Opéra de Marseille – 8/05/2018 ©BBLK Lohengrin – Opéra de Marseille – 8/05/2018 ©BBLK Lohengrin – Opéra de Marseille – 8/05/2018 ©BBLK Bene, opera !

Notes :

Fiche Lohengrin : http://opera.marseille.fr/programmation/opera/lohengrin

Argument Lohengrin : https://www.olyrix.com/oeuvres/556/lohengrin/argument

-

If

Partir.

Partir loin, pour espérer voir du beau, de l’étonnant, du dépaysant, voilà le sens de bien des voyages. Partir loin pour s’évader. Partir loin pour mieux revenir.

Et puis, un jour, au lieu d’aller chercher si l’eau est plus bleue dans la mer d’à côté, ou encore plus loin, notre choix fut de rester tout simplement là. Après un moment maritime aux airs de croisière, impression que ce soleil estival renforçait, nous accostâmes aux abords d’une forteresse voisine.

Une véritable île forteresse, liée éternellement à une oeuvre littéraire devenue mythe. Première forteresse royale de Marseille, François Ier en fut à l’origine. Plusieurs siècles passeront, qui contribuèrent à son développement. J’ai nommé le Château d’If. Bâtisse aux trois destinées : protéger les côtes d’une invasion, couvrir les sorties et le mouillage de la toute nouvelle flotte de galères royales, et surveiller Marseille, rattachée au Royaume de France en 1480. (1)

Nos yeux découvraient un si bel édifice aux lumières imposantes, contrastant fortement avec les obscurités visibles de certains intérieurs. Le soleil n’avait pas faibli, bien au contraire. Devant nous, une vaste cour, des escaliers vers l’étage et, tout autour, trois tours : « la tour Saint Christophe au nord-ouest – qui permet de surveiller la mer, à vingt-deux mètres de hauteur. Puis les tours Saint Jaume et Maugovert au nord-est et au sud-est ». (2)

Sur deux niveaux, de lugubres cellules et cachots.

Cellule du compte de Mirabeau. Cachot dit des « condamnés à morts ».

![[Public domain] Wikimedia Commons](https://i0.wp.com/www.laurentkarouby.eu/./wp-content/uploads/2018/05/Jean-Baptiste_Kl%C3%A9ber-864x1024.jpg?resize=840%2C996)

Cellule où reposa la dépouille du général Jean-Baptiste Kléber, natif de Strasbourg, dont il lui resta, pour dernier souvenir, ces images du Caire, où il fut assassiné. Là, dans cette cellule, les illustres restes furent même oubliés de la Nation. Quarante années plus tard, on s’en souvint enfin et les honneurs nationaux lui furent rendus, dans sa ville natale. Une réalité qui aurait pu être fiction.

Au rez-de-chaussée, le mythe commence. Ici, la cellule dite « d’Edmond Dantès ». Là, le cachot de « l’abbé Faria ». Par les ouvertures, la mer, d’un bleu profond. Au loin, imposante, blanche de lumière, majestueuse, Marseille. Voici l’épicentre de l’oeuvre magistrale de Dumas. Une fiction qui s’est si bien mêlée à la réalité.

Puis nos pas nous menèrent à un endroit intéressant : le restaurant « Marseille en face ». Marseille était bien en face et la cuisine fort succulente. Avec une découverte : les kaaek libanais : de délicieux biscuits fourrés à la datte, avec de la farine à la place de la semoule (à la mode égyptienne). Bravo, le chef Bruno ! Enfin, on dit que les Marseillaises et Marseillais ne connaissent pas cet endroit. Alors, sachons rester discrets.

(Vous n’avez rien vu.)

L’îlot d’If fait partie de l’archipel du Frioul. Une nouvelle petite croisière nous conduisit vers les îles Ratonneau et Pomègues. Randonnées agréables, cheminements entre ciel et terre, avec la mer comme luxueux écrin.

Une journée idéale, exceptionnelle, à bien des égards. Véritable évasion. Réel dépaysement. Nous avons vu du beau, croisé de l’étonnant. Célébration parfaite d’un printemps enfin là, qu’il nous tardait tellement de retrouver.

En deux mots comme en cent : Molto Bene !

Notes :

1.- Mots tirés du site « http://www.chateau-if.fr »

2. – Précisions du site « https://fr.wikipedia.org/wiki/Château_d%27If »

-

Sur les épaules des géants

« Elève » – Terme qui provient étymologiquement du verbe « élever » : « Faire monter plus haut, porter plus haut ».

Je repense à cet instant à cette émission passionnante de Jean-Claude Ameisen sur France Inter : « Sur les épaules de Darwin », qui commence à chaque fois par ces mots :

« Sur les épaules de Darwin. Sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l’invisible, à travers l’espace et à travers le temps »…

L’année scolaire dernière fut riche de ces élévations !

Particulièrement avec deux groupes de lecture, l’un constitué d’élèves de CM1, l’autre de CM2. Un public en situation de délicatesse avec la lecture en général et la compréhension en particulier.

Les élèves de CM1 purent bénéficier, à raison d’une séance par semaine, de textes sur la Mythologie d’une richesse incroyable. J’utilisais pour cela l’ouvrage extraordinaire intitulé « Le feuilleton de Thésée », de Murielle Szac, dont voici un extrait du résumé : « Le feuilleton de Thésée » invite les enfants à se replonger dans la mythologie grecque en suivant le personnage de Thésée. En 100 épisodes, le jeune héros grandit et se construit. Il rencontre de nombreux personnages mythiques (Héraclès, le centaure Chiron, Oedipe, Phèdre et, bien sûr, Ariane et le Minotaure). Le récit de la vie de Thésée, en véritable récit initiatique, soulève toutes les questions essentielles (…).

L’autre ouvrage du même auteur s’intitule « Le feuilleton d’Hermès »

-

Un jour parfait

Chers amis, chers collègues,

Bon, nous y sommes. 7 juillet, depuis le temps qu’on l’attendait…

C’est vraiment un jour parfait.

Bonnes vacances à tous et à tous.

-

Un peu tiré par les cheveux ?

Il fallait que je partage ça…

De passage chez le coiffeur – ça m’arrive parfois – j’ai dû patienter quelques minutes. Je prends place sur un siège prévu à cet effet [mode Veille ON]. Observation des alentours. En face de moi, une famille. Assise, la maman tient le petit dernier dans les bras. A ses côtés, l’aîné (4 à 5 ans) et, sur le fauteuil, terminant de se faire couper les cheveux, le papa. Tout va bien. Jusque-là.

La papa en a terminé, il se lève et se met à discuter avec la coiffeuse qui se révèle être visiblement de sa famille. A ce moment – nul ne sait quelle mouche l’a piqué – le plus grand de 4 ou 5 ans se met à courir dans le salon [mode Veille OFF] dans tous les sens, gesticulant, passe piquer régulièrement des bonbons sur le comptoir, peu discrètement de surcroit, puis il arrive près d’un sèche-cheveux. Alors là… Ni une ni deux, le petit garçon met en marche l’engin. Soufflerie intense.

A ce moment précis, on peut percevoir que les parents sont un peu excédés. Si, si. Même si toute réaction se fait toujours attendre. Lorsque soudain, Lumière ! (Do you see the Light ?) Le papa prononce ces mots, synonymes du « Eureka », comme disait Archimède (toutes proportions étant gardées). Il dit donc :

– « Ahhhhh ! Mais je sais ! Il a eu une autre maîtresse aujourd’hui ! C’est sûrement pour ça ! »

Durant une fraction de seconde, je tente, abasourdi, de trouver quel rapport il… Mais le père poursuit aussitôt :

– « Encore une de ces maîtresses qui n’ont aucune autorité ! » (Suit une courte discussion sur le manque d’autorité de certains enseignants).

Nous y voilà ! Ben oui ! C’est quand même incroyable, ce manque d’autorité de la maîtresse, quand même ! A cause de son incompétence, voilà un enfant très, très, très mal élevé. Pauvres parents. CQFD ! Ou plutôt : QED ! Quod erat demonstrandum, comme disait Euclide, cette fois.

Un peu tiré par les cheveux ? Oh Hé Hein Bon !